壹、前言

國立臺南藝術大學藝術史學系助理教授

盧泰康

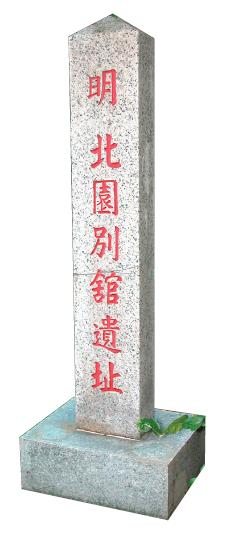

ˉˉ開元寺位於臺南市北區,舊稱海會寺,為臺灣創立最早之官方寺院,其建寺原址為明鄭時期遺跡。清高拱乾《臺灣府志》載: 「海會寺:康熙二十九年建,在府治北六里許;舊為鄭氏別館,蕩平之後,總鎮王化行、臺廈道王效宗因其故址建為寺宇; 佛像最勝,住僧雲集焉」 註1。 鄭氏別館又稱「北園別館」(圖一),因其自郡治「從海視之,則直北矣,故名」 註2。 鄭氏北園之修築, 始於南明永曆三十五年(清康熙二十年,西元1681年),鄭成功子鄭經東征之後,不理政務,「退閒於洲仔尾」,修建「遊觀之地」, 其亭園規模之大,「峻宇雕牆,茂林嘉卉,集島中之華麗」 註3, 故又稱「洲仔尾亭園」 註4。 而史料所載鄭經最後所薨之地- 「承天府行臺」,則被視為該園的正式名稱 註5

。 ˉˉ臺灣隸清之後,臺灣鎮總兵王化行因臺地尚少梵剎,故擇地洲仔尾鄭氏北園舊址,倡議始修佛寺。康熙二十九年(1690)寺院落成, 至今三百餘年,舊稱海會寺的開元寺,早已成為了規模宏大、殿宇建築與雕塑彩繪豐富的重要宗教古蹟。而開元寺大士殿左側間, 留有一圓形古井,據傳為鄭經建園時所開鑿,世稱「鄭經井」(圖二)或「國姓井」。 寺內所存清乾隆時期「重修海會寺圖」碑中,清晰可見古井標示與位置 註6。 除此之外,建寺歷史悠久的開元寺,尚保存了不少陶瓷文物,為台灣各地古寺廟宇所罕見,實屬珍貴之歷史文化遺產,故此, 本文特就其中重要且富有代表性者,進行比對與研究,期能辨明上述文物之年代、特徵與來源,同時試析其歷史價值與意義。

ˉˉ本文將開元寺所藏重要陶瓷區分為釉陶、加彩瓷器、青瓷、白瓷、仿哥釉器共五類,以下分述之:

|

| (圖一)ˉ開元寺內「明 北園別館遺址」碑 |

|

| (圖二)ˉ開元寺內「鄭經井」 |